과거는 자신이 이미 겪은 일이기 때문에 충분히 상상할 수 있는데,

미래는 가능성으로만 존재할 뿐이라 조금도 상상할 수 없다는 것.

그런 생각에 인간의 비극이 깃들지요. 우리가 기억해야 하는 건 과거가 아니라 오히려 미래입니다.

드니 빌뇌브의 영화 '컨택트(Arrival)'를 보고 가장 먼저 떠올린 건 김연수 소설가의 책 <이토록 평범한 미래(2022)>였다. 김연수의 소설 세계관을 전반적으로 관통하는 아이디어인 '미래(결말)를 아는 것처럼 현재를 살아가는 태도'가 영화 컨택트의 이야기와 꽤나 닮아있기 때문이다. 이 태도는 고통스럽고 괴롭고 더 나아질 것이 없어 보이는 절망적인 현재가 최대치로 치달았을 때 그 끝을 마치 이미 알고 있는 '신'과 같은 태도로 다시 산다면 같은 현재도 완전히 다르게 살 수 있다는 작가의 메시지이다. 하지만 신과 같은 태도라는 건 소설가(세계관을 만든 존재)니까 지닐 수 있는 초연한 태도가 아닐까? 무엇보다 결말을 아는 채로 현재로 돌아와 오늘을 산다면, 우리는 '결말을 몰랐던 어리석은 나'가 할 법한 선택은 하지 않는 게 이성적이지 않나. 그렇게 되면 결말은 다시 바뀌나?

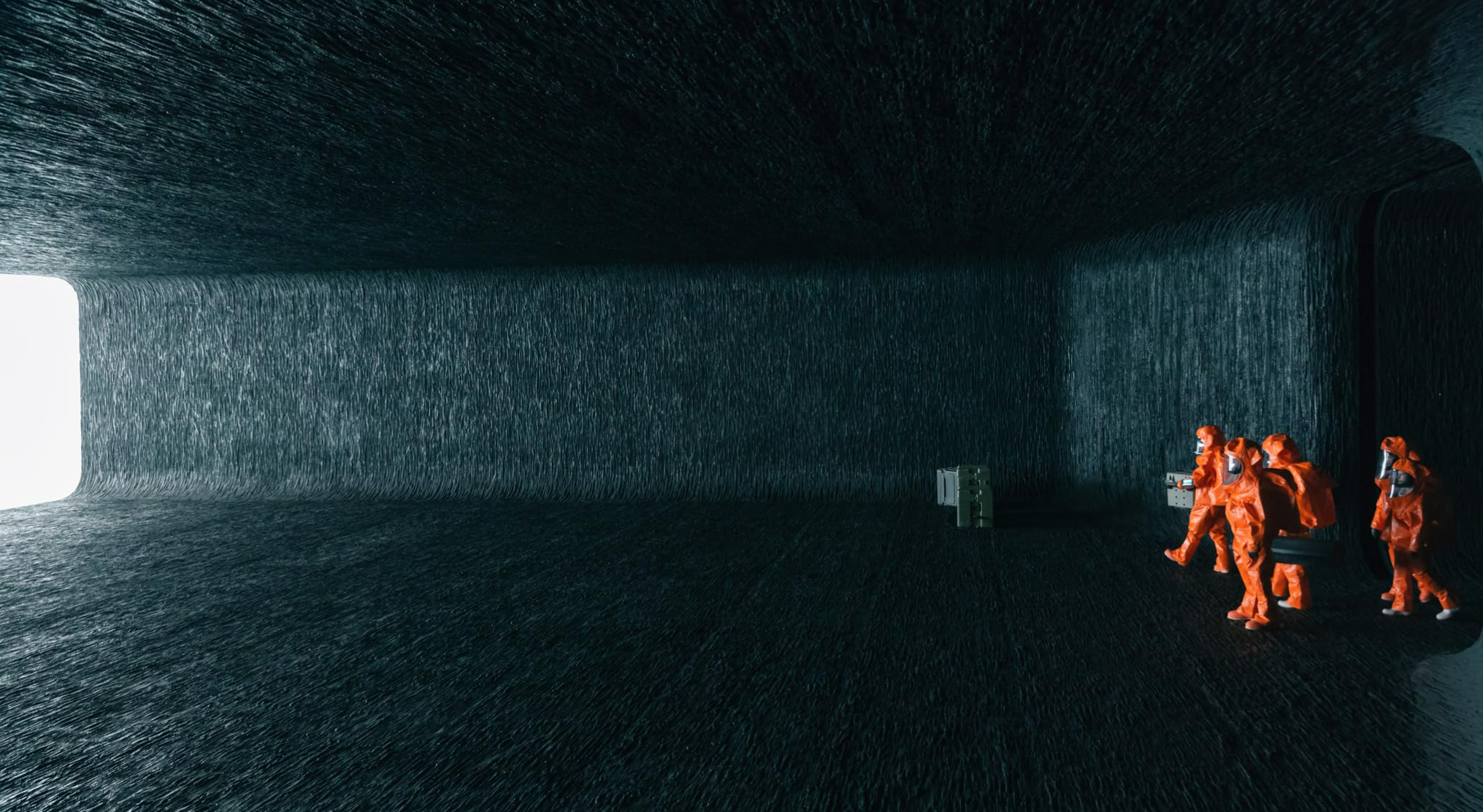

영화 '컨택트'는 우연한 계기로 외계인의 언어를 학습하고 미래와 현재와 과거를 동시에 살게 된 루이즈(배우 에이미 애덤스)의 인생을 영화라는 매체의 특수성을 십분 활용하여 보여주는 작품이다.

영화 컨택트 : 네이버 검색

'영화 컨택트'의 네이버 검색 결과입니다.

search.naver.com

한 사람이 세상을 이해하는 방법과 행동은

그 사람이 사용하는 언어의 문법적 체계와 관련이 있다

저명한 언어학자인 루이즈는 어느 날 갑자기 지구에 도착한 외계 생명체(헵타포드라 이름을 붙인다)와 소통하라는 정부 기관의 지시에 따라, 과학자 이안(배우 제레미 러너)과 함께 프로젝트에 참여한다. 매일 18시간마다 주어지는 짧은 시간동안 루이즈와 이안은 공중에 먹물을 쏴 만드는 원형의 외계 문자를 이해하기 위해 노력하고, 거꾸로 인간의 개념을 헵타포드에게 이해 시키기 위해 갖은 노력을 다한다. 그렇게 헵타포드의 언어 데이터를 쌓고 소통할 수 있게 되면서, 가장 처음 묻게 된 공식적인 질문은 '지구에 왜 왔는가?'이다. 이에 '무기를 주다(Offer Weapon)'이라 답한 헵타포드를 두고, 전 세계는 혼란에 빠진다. 무기를 인간에게 주겠다는 것인지, 줬다는 건지, 무기를 제공해 달라는 것인지... 시제와 주어가 없어 오해의 소지가 많은 이 답변을 두고 언어학자인 루이즈는 일촉즉발 전쟁 위기로 긴장감이 높은 전 세계를 뒤로 하고, 헵타포드와 더 가까이 소통하기 위한 공간으로 무작정 들어간다. 그렇게 헵타포드가 말한 무기는 언어, 즉 '시제가 존재하지 않는 외계의 언어 체계'를 의미하는 것이었음을 깨닫는다. 헵타포드는 말한다. "루이즈는 미래를 본다. 무기는 시간을 연다."

루이즈의 깨달음과 동시에 영화의 초반부터 계속해서 장면 전환으로 반복되던 어떤 소녀에 대한 회상 씬이 사실은 회상이 아니라 미래였음을 관객도 이해하게 된다. "처음과 끝은 나에게 더 이상 무의미하다"라는 루이즈의 나레이션은 영화 컨택트의 주제를 상징하기도 한다. 끊임 없이 밀려드는 이름 모를 소녀와의 기억이 사실은 미래에 만나게 될 딸이라는 인연이었음을 깨닫고, 루이즈는 미래에 대한 기억을 현재로 가져와 전쟁으로 치닫을 수 있었던 중국과의 긴장 상태를 해소하는 데도 일조한다.

"Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it."

SF 작가 테드 창의 소설 <네 인생의 이야기>를 원작으로 하는 영화 '컨택트'는 2016년에 개봉되었다. 굉장히 철학적인데다가, 외계 생명체와의 대립 구도 및 전쟁, 전투 씬에 집중하는 기존의 SF 영화들과는 전혀 다른 스타일을 취하고 있다. 영화의 이야기를 전개하는 큰 줄기는 한 사람이 세상을 이해하는 방법과 행동은 그 사람이 사용하는 언어의 문법적 체계와 관련이 있다는 '사피어 워프 가설(Sapir-Whorf hypothesis)'을 토대로 한다. 영화의 후반부로 갈수록 외계 생명체가 왜 지구에 왔는지는 크게 중요하지 않게 된다. 이는 주인공 인생의 전환점을 만드는 하나의 큰 사건일 뿐이고, 루이즈가 사건을 만난 이후 본인 인생을 완전히 다른 방식으로 이해하고 포용하게 된다는 것이 핵심 줄거리이기 때문이다.

미래를 보고 있음에도, 불행한 결말은 바뀌지 않는다. 루이즈는 이를 받아들이고, 오히려 포용(embrace)한다. 행복한 미래라면 모르겠지만 루이즈의 딸은 태어난 지 오래지 않아 병을 얻고 세상을 떠난다. 동료에서 남편이 된 과학자 이안은 후에 이 사실(딸이 아플 것을 알고도 결혼해 아이를 가졌다)을 알고 실망한 채 루이즈를 떠나게 된다. 이쯤되면 불행이 삶에 닥친다는 것을 알고도 미래를 향해 걸어가는 것, 어쩌면 미래를 모른 채 살아가는 것이 더 속이 편한 길 아닐까 생각되기도 한다. 루이즈는 "어떻게 흘러갈지 알면서도, 나는 모든 걸 껴안을 거야(Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it.)"라는 말로 행불행이 교차로 놓인 본인의 삶을 기꺼이 받아들이겠다 말한다. 딸이 본인 곁을 떠날 것을 정확히 알고 있음에도 불구하고, 사랑하는 딸을 꼭 만나고 싶다는 생각에.

이제는 안다. 우리가 계속 지는 한이 있더라도 선택해야만 하는 건 이토록 평범한 미래라는 것을.

그리고 포기하지 않는 한 그 미래가 다가올 확률은 100퍼센트에 수렴한다는 것을.

인간 안에는 수많은 이야기들이 존재하잖아요.

모든 게 잘될 거라는 희망에 부풀어 잠들었다가도

침대에서 일어나기도 싫을 정도로 끔찍한 아침을 맞이하기도 해요.

인간의 실존은 앞뒤가 맞지 않는 비논리적인 이야기예요.

그럼에도 저는 그중에서 가장 좋은 생각들만 선택해왔습니다.

그래서 김연수의 단편 소설집 <이토록 평범한 미래>을 떠올렸던 것 같다. 결말은 이미 정해져 있고, 거기까지 도달하기 위한 징검다리를 우리가 선택해 걸어갈 수 있다는 것. 우리가 현재를 충실히 살아 지나가는 만큼 미래를 만날 확률은 다시 100%가 된다는 것. 그렇게 우리가 포기하지 않고 살아간 현재들이 모여 어제의 절망적인 내가 상상하지 못했던 오늘이 된다는 이야기. 누구는 삶에 대한 낙관으로, 누구는 신처럼 태평한 태도라고도 비웃을 이야기지만, 오직 현재만을 아는 인간들에게는 너무나도 필요한 사고방식 아닐까.

'다시 보고 싶을 작품들 > 기묘하고 이상한 이야기' 카테고리의 다른 글

| [스포있음] 영화 '서브스턴스' 해석 : 존중 받지 못한 자아에 관한 이야기 (4) | 2025.02.02 |

|---|---|

| 영화 '추락의 해부' 리뷰 : 죽음을 해부하는 과정에서 추락하는 관계 (2) | 2024.03.25 |

| ※스포있음※ 정우성 기획 공유 배두나 주연 넷플릭스 '고요의 바다(The Sea of Tranquility)' 솔직 리뷰 (0) | 2022.01.10 |

| [스포있음] 왓챠 심리 스릴러 영화 추천 '굿나잇 마미(Ich seh ich seh)' : 어린 아이의 시선으로 담아낸 정신적 고통 (0) | 2021.12.19 |

| 요르고스 란티모스 감독 단편영화 '니믹(Nimic)' 리뷰 : 아무것은 아무것도 아닌 것과 동의어 (0) | 2021.09.05 |